par Elodie Gavrilof

Le conflit arméno-azerbaïdjanais, qui perdure depuis l’effondrement de l’URSS, a engendré une redéfinition profonde de « l’Autre », déshumanisé et manifestée par exemple dans les crimes de guerre commis par les deux camps depuis 1991. Le nettoyage ethnique du Haut-Karabagh en septembre 2023 illustre tragiquement la persistance de ces mécanismes. Cet « Autre » profondément haï ne résulte pas de l’effondrement de l’URSS, mais s’enracine dans des conflits remontant à la formation des nations.

Dès le début de la période soviétique, les autorités ont justifié leurs frontières intérieures par une ethnogenèse artificielle. Ces imaginaires, mobilisés à partir de 1988 lors des revendications sur le Haut-Karabagh, légitiment l’expulsion de l’Autre, considéré comme illégitime sur ces terres. En 1993-1994, les Arméniens ont expulsé les populations azerbaïdjanaises ; les gouvernements Aliyev ont ensuite instrumentalisé ces réfugiés pour construire une identité nationale fondée sur la haine de l’Arménien. Inversement, dans l’imaginaire arménien, l’Azerbaïdjan n’aurait pas existé avant 1918. Pourtant, si l’État n’existait pas, les habitants, eux, étaient là. L’Autre est ainsi décorrélé de toute profondeur historique. Cette question de la haine ne vient en aucun cas remettre en question les différentes négociations à l’œuvre, mais soulève une question plus profonde – de société, qu’il sera nécessaire d’aborder dans le futur.

Historiciser la haine : les références à la fin de l’Empire et au début de la période soviétique

Au début du XXème siècle, Bakou devient progressivement une ville industrielle du fait de la découverte du pétrole. Elle compte alors environ 140 000 habitants, dont 35% de Russes, Ukrainiens et Biélorusses, 21% de Tatars transcaucasiens, selon le vocable employé à l’époque, et 19% d’Arméniens (recensement de 1903)1Recensement de la ville de Bakou, 1903. Archives nationales azerbaïdjanaises. Repris par MAMMADOVA Shalala. “Armenian-Muslim massacres of 1905-1906 through the eyes of contemporaries”. Baku Research Institute. 2024. Lien vers l’article. Les tensions interethniques sont à replacer dans le contexte de la révolution russe de 1905, mais aussi dans le traitement réservé aux travailleurs locaux. Du fait de leur histoire, les Arméniens sont présents dans le secteur industriel et marchand depuis longtemps. Les citoyens musulmans, au contraire, font face à un certain nombre de discriminations de la part des autorités russes qui considèrent les populations musulmanes et nomades comme « culturellement arriérées »2C’est le terme employé par les autorités. De fait, aucun Azéri n’occupe de poste important au sein de la vice-royauté du Caucase, par exemple, ce qui a nourri beaucoup de ressentiment. Les Arméniens, à la manière des Juifs en Europe, sont alors rapidement accusés de « s’enrichir » sur le dos des musulmans, et sont aussi au cœur de théories du complot où on les accuse de provoquer l’instabilité dans la région. En février 1905, des heurts éclatent à Bakou entre Arméniens et Azerbaïdjanais, qui s’étendent au reste du Caucase, et notamment au Nakhichevan et à Shushi, et se poursuivent jusqu’en 1907.

En 1918, dans le sillage du génocide dans l’Empire ottoman, un certain nombre d’Arméniens fuient et se réfugient dans le Caucase. Au moment de l’indépendance de l’Arménie, environ un tiers de la population est composée de réfugiés de guerre. Dans le même temps, Stepan Chaumian a établi la commune de Bakou, désigné par Lénine afin de mener la révolution dans la région. Pendant quelques mois, ils tiennent la ville, et à ce titre, les Ottomans envoient dans la capitale azerbaïdjanaise « l’Armée de l’Islam » menée par Enver Pasha, qui doit « libérer la ville du joug bolchévique ». Il s’agit là finalement d’une guerre entre Ottomans et Bolchéviques, mais qui se manifeste à travers des combats entre des troupes turques et arméniennes, ce qui vient ajouter une couche supplémentaire à la haine. C’est aussi une armée qui est menée par Enver Pasha, l’un des principaux artisans du génocide, le tout dans le contexte d’un Caucase à feu et à sang depuis les indépendances de 1918.

Les troupes turques marchent sur l’Arménie, et les descendants des habitants de Geghard racontent comment leurs aïeux ont dû se cacher dans les grottes autour du monastère des jours durant pour survivre. C’est la première manifestation du « bir millet, iki devlet » (un peuple, deux États), poème écrit en 1991 par Bakhtiyar Vahapzade. Aujourd’hui, cette figure d’Enver Pasha est instrumentalisée à la faveur d’une technique de communication politique très courante parmi les extrêmes droites du monde entier : le dogwhistle. Un dogwhistle (littéralement « sifflet à chien ») est une technique de communication politique qui consiste à utiliser un langage codé ou des expressions ambiguës qui véhiculent un message implicite à un public cible, tout en restant suffisamment vagues pour éviter les critiques directes. À titre d’exemple, le 18 septembre 2025, l’Ambassade d’Azerbaïdjan en Turquie a organisé à Ankara, au sein de la Chambre de commerce, une conférence sur « L’Armée de l’Islam et Enver Pasha », celle-là même qui s’est rendue à Bakou en 1918. La figure d’Enver Pasha a aussi régulièrement été mobilisée par les autorités turques, comme par exemple dans dans le discours de Recep Tayyip Erdoğan à Bakou lors du defile militaire du 10 décembre 2020, où il a tenu les propos suivants :

« Aujourd’hui est un jour où l’âme du poète national de l’Azerbaïdjan, le grand combattant Ahmеd Javad bey, est réjouie. Aujourd’hui est un jour où les âmes de Nuri pacha, d’Enver pacha, des vaillants soldats de l’Armée islamique du Caucase sont réjouies. Aujourd’hui est un jour où l’âme de Mubariz Ibrahimov, le commandant des martyrs d’Azerbaïdjan, est réjouie. Aujourd’hui est un jour de victoire et de fierté pour nous tous, pour tout le monde turc. »

Présenter Enver Pasha comme le libérateur de Bakou pose de nombreux problèmes. C’est symptomatique du révisionnisme à l’œuvre, mais cela montre aussi que celui-ci s’exerce à un niveau particulièrement fin. Il s’agit d’une forme de dogwhistle, car la façade présentée, une alliance turco-azerbaïdjanaise, s’incarne dans un chef de guerre qui a justement organisé l’extermination des Arméniens.

La fabrique de la haine après 2020 : des discours renouvelés

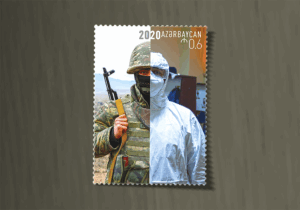

Après la victoire des forces azerbaïdjanaises en 2020, d’aucuns auraient pu penser que ces discours allaient s’apaiser. Ce ne fut pourtant pas le cas. Très rapidement, les autorités ouvrent le « musée de la victoire » où des soldats de cire, particulièrement laids et repoussants — selon tous les stéréotypes classiques de représentation de l’ennemi, doivent incarner des soldats arméniens. Des timbres sont édités, où le Karabagh est nettoyé au kärcher, comme si les Arméniens étaient une forme d’infection, et qu’il fallait y faire face à la manière du COVID-19, dont l’épidémie faisait alors rage. Aucune initiative n’est mise en place pour un dialogue intercommunautaire. Pire, ceux qui s’y attèlent, comme Bahruz Samadov, sont mis derrière les barreaux. À compter de 2021, les Arméniens sont aussi progressivement effacés des récits.

Après 2020, l’effacement des Arméniens ne s’est pas uniquement fait dans l’espace, mais aussi dans le temps, avec le renforcement du narratif sur les Albanais du Caucase. Les Albanais du Caucase sont un peuple de l’Antiquité, dont l’église s’est progressivement arménisée au haut Moyen-Âge. La communauté Udi, qui s’envisage comme les descendants de ceux-ci, est aujourd’hui instrumentalisée à la faveur d’un narratif destiné à montrer que les Arméniens ne sont pas autochtones dans la région. Ce récit s’ancre lui aussi dans les constructions identitaires plus anciennes. Dès les années 1950, Ziya Buniatov, historien et orientaliste azerbaïdjanais, s’est attelé à réinventer l’histoire de la région. Ses travaux ont par exemple fait l’objet de la thèse de doctorat de Sara Crombach, publiée en 20233CROMBACH Sara. Myth-making and Nation-Building. Ziia Buniiatov and the Construction of the Azerbaijani Past. Amsterdam : Pegasus. (258 p.). La création de ces récits destinés à effacer la présence arménienne, à la fois dans le temps et dans l’espace, montre qu’au-delà des questions économiques, les sociétés sont loin d’être apaisées, et encore moins engagées sur la voie de la réconciliation.

Tous les indicateurs et les observateurs montrent bien que cette haine, loin de s’apaiser, se renforce, tout comme l’autoritarisme en Azerbaïdjan. La figure de l’Arménien comme ennemi ultime, qui figure l’un des pivots de la construction de l’État depuis la fin de l’Union soviétique, continue à exister, et même à se transmettre. Dans les écoles, comme le montrent notamment les travaux en cours de Naïra Sahakyan et de Lilit Ghazaryan, les Arméniens sont particulièrement présents, et décrits de façon extrêmement péjorative. Dès 2022, des vidéos de scènes particulièrement inquiétantes ont été filmées dans des écoles du pays, où des enfants chantent la haine lors des commémorations de la victoire, le 8 novembre. Ces différents signes indiquent que non seulement cette haine est exacerbée, mais qu’elle se transmet également aux générations suivantes.

Du côté des Arméniens, cet « Autre » est abordé de manière moins frontale. Les Azéris sont, d’une manière générale, très peu présents dans les récits. Il n’y a pas de cours d’histoire des Azéris et/ou de l’Azerbaïdjan à l’école, et ce manque de connaissance peut conduire, outre l’ignorance, à la construction de récits partiellement, voire totalement faux. Ce vide permet l’émergence d’images déformées, bien qu’il ne s’agisse pas d’une politique d’État délibérée. L’alliance avec la Turquie, ajoutée à la proximité linguistique des deux langues, accentue la confusion et conduit à la construction d’une mémoire enchevêtrée, qui est elle-même entretenue dans les récits turco-azerbaïdjanais, à travers cet adage souvent répété : « un peuple, deux États ». Cette question de la haine et du discours sur l’Autre constituera nécessairement un enjeu majeur dans les relations arméno-azerbaïdjanaises des années à venir.