Depuis quelques années, et surtout depuis 2020, la question des noms de lieux au Haut-Karabagh mais aussi en Arménie fait l’objet de convoitises nationalistes. En ligne comme dans certains cercles diplomatiques, l’usage de la toponymie est devenu extrêmement politique. Artsakh, Shushi, Shusha, Azerbaïdjan occidental, Stepanakert, Khankendi… tous ces noms, lorsqu’ils sont employés, trahissent les loyautés du locuteur. La toponymie et l’usage des appellations sont brandis comme preuves historiques de l’appartenance territoriale à l’une ou l’autre des communautés. Pourtant, cette instrumentalisation occulte une réalité plus complexe : au XIXème siècle, ces villes et villages possédaient souvent plusieurs noms, utilisés selon les langues en présence.

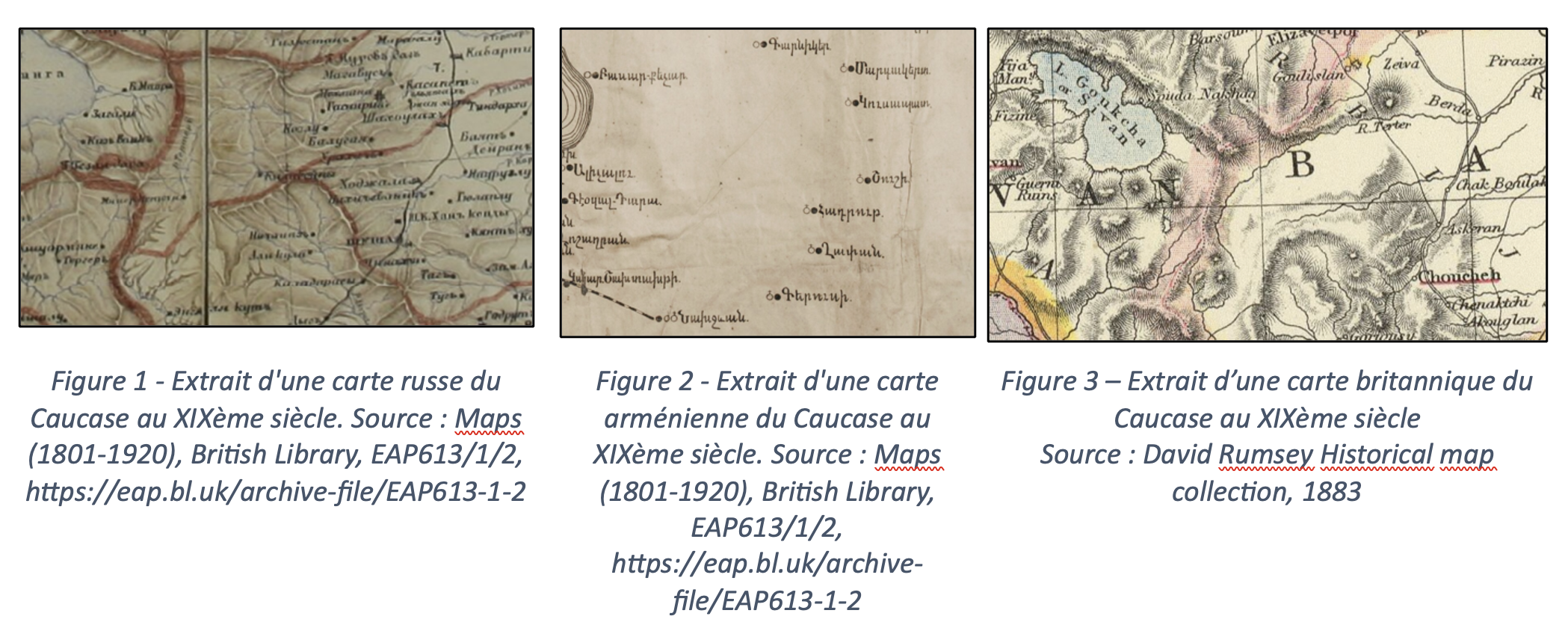

Le Caucase constitue un confins d’Empires et se trouve, à ce titre, soumis à des dynamiques non seulement particulières aux espaces transfrontaliers, mais également transimpériaux. À l’échelle du village, unité de base autour de laquelle s’organise la vie quotidienne, le peuplement peut sembler homogène. Cependant, si l’on observe la situation à l’échelle régionale, les populations vivent côte à côte plutôt qu’ensemble. Chaque communauté utilise un toponyme dans sa propre langue, et plus la ville est importante, plus elle constitue un lieu de rencontre entre les groupes, plus elle accumule de dénominations distinctes. Les cartes du XIXe siècle permettent ainsi à qui les consulte de se rendre à Chouchi, mais également à Choucha. Lorsque ces cartes ont été dressées par des étrangers, on peut aussi découvrir une troisième destination : « Choucheh ».

Au sein d’une même langue, plusieurs noms peuvent coexister pour désigner un même lieu, notamment dans les textes littéraires où cette variation produit des effets de style recherchés. Ainsi, dans Kamer : le petit voyage en Orient1KAPAMAJYAN Simon. Գամեր, փոքրիկ ճամբորդը Արեւելքի մեջ (Kamer : Pokrig djamporte Arevelki metch) [Kamer : le petit voyage en orient]. Constantinople : Tp. Rokos Sakayani. 1911. (285 p)., manuel scolaire destiné aux écoles arméniennes de l’Empire ottoman pour l’apprentissage de la lecture et de la géographie, on trouve à la fois « Erzurum » et « Garin », ce dernier étant le nom donné à la ville par les communautés arméniennes qui l’habitent. Cet ouvrage, produit sur le modèle du Tour de la France par deux enfants publié 2BRUNO G. Le Tour de la France par deux enfants. Paris : Belin. 1877. (324 p.)en 1877 par Augustine Fouillée-Tuillerie sous le pseudonyme de G. Bruno, illustre parfaitement cette coexistence toponymique, qui se retrouve même dans l’écriture d’un ouvrage destiné à apprendre la nation aux enfants.

L’historicisation des frontières remonte aux années 1920 et 1930. Alors que les Soviétiques tentent de justifier leurs frontières intérieures, ce procédé, qui vise à faire des habitants d’une région donnée les descendants directs de ceux qui vivaient jadis au même endroit, conduit les peuples de la région à fonder leur légitimité territoriale sur des convictions historiques. Cette vision se heurte pourtant à la réalité des brassages démographiques. Car si les intermariages demeurent peu nombreux, les occasions de métissage n’ont pas manqué. Point de passage stratégique, la région a été convoitée par les Empires pendant des siècles. Le traité de Qasr-i Chirin, signé entre les Empires ottoman et perse le 17 mai 1639, met fin à des guerres incessantes qui avaient commencé avec la bataille de Tchaldiran du 23 août 1514. Durant le XVIème et le début du XVIIème siècle, la région subit des pillages et des conflits si répétés qu’elle traverse ce que l’historiographie arménienne désigne comme un « âge sombre ». Les nombreux viols de guerre contribuent inévitablement au métissage des populations. Cette vision pseudoscientifique soviétique 3BLUM Alain et FILIPPOVA Elena. “Territorialisation de l’ethnicité, ethnicisation du territoire. Le cas du système politique soviétique et russe”. L’espace géographique. 2006-4. (pp. 317-327), avec sa quête d’homogénéité ethnique caractéristique des années 1930, se trouve donc en contradiction avec toute vérité historique : comme partout ailleurs, les populations contemporaines résultent des déplacements et des brassages d’hier.

La question du nom agite la région depuis la chute des Empire. Du gouvernement turc qui a renommé de nombreux villages pour les turquifier aux changements de dénomination institutionnelle qui marquent le passage d’un régime à un autre — comme dans le cas d’Alexandropol/Leninakan/Gyumri —la toponymie est devenue, depuis le siècle dernier, un argument éminemment politique, et c’est d’ailleurs le sujet du dernier article d’Arsène Saparov paru en 2022 4SAPAROV Arsène. “Place-name wars in Karabakh: Russian Imperial maps and political legitimacy in the Caucasus ». Central Asian Survey. Vol. 42. Juillet 2022 (pp. 61-88). Lien vers l’article.. Elle l’est tant devenue qu’elle permet même l’invention d’un héritage nouveau, celui de « l’Azerbaïdjan occidental », dont le nom figure ici praxème d’une Arménie qui n’existerait pas. Si cette dimension doit être prise en compte par quiconque s’intéresse à la région, elle ne doit pas faire oublier une vérité fondamentale : ce sont les hommes qui peuplent un lieu, et ceux qui s’y déplacent, qui donnent un nom à une région, à une ville ou à un village.