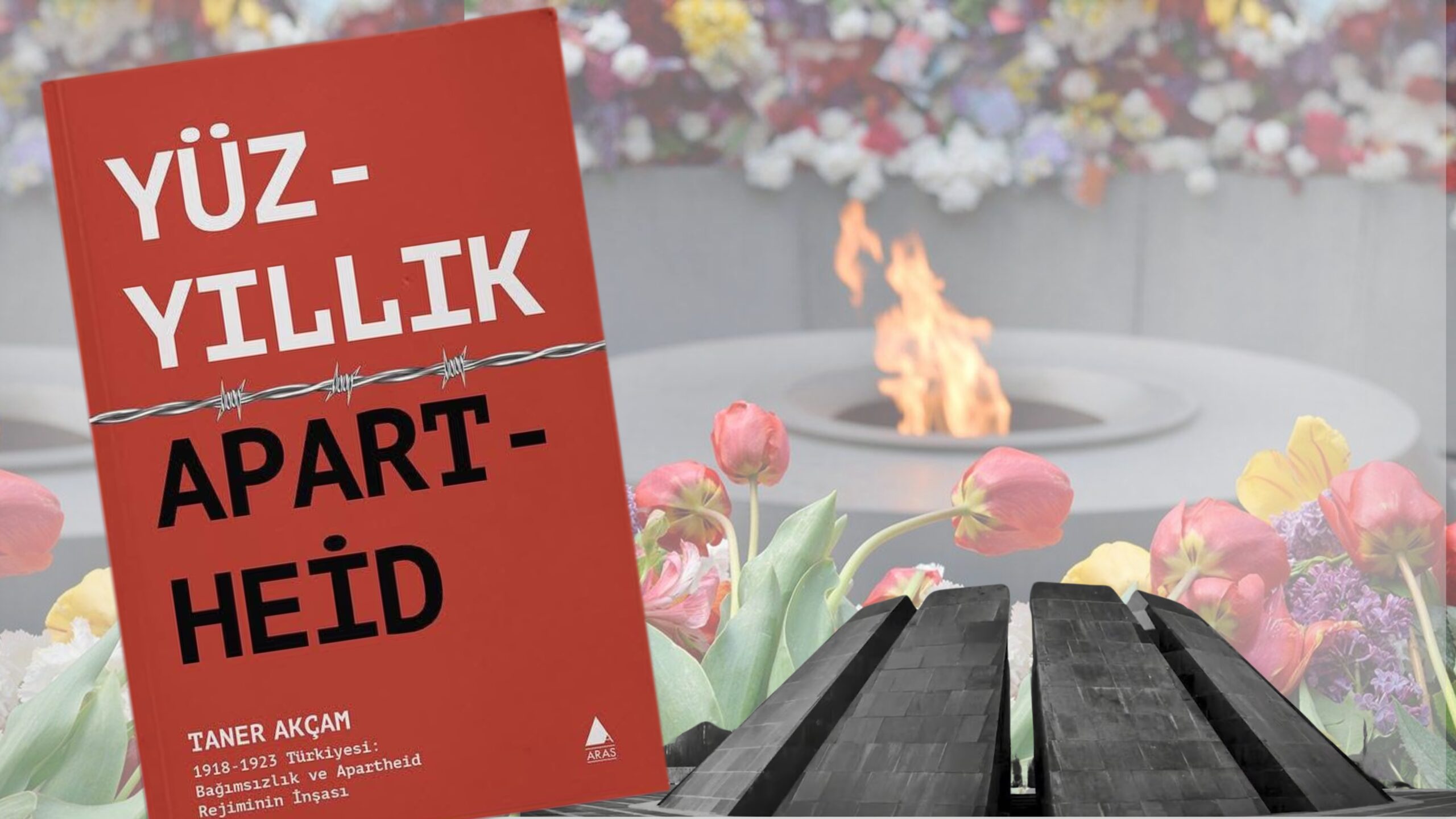

Le 25 avril 2025, à l’Université américaine d’Arménie (AUA), l’historien turc Taner Akçam a présenté la traduction de son ouvrage The Hundred Years of Apartheid: A History of the Turkish Republic (« Cent ans d’apartheid : une histoire de la République turque ») en arménien. Spécialiste reconnu du génocide arménien et directeur du programme de recherche sur le génocide arménien au Promise Armenian Institute de UCLA, Akçam centre son ouvrage sur une thèse forte : depuis sa fondation, la République turque fonctionne comme un régime d’apartheid : « L’inégalité n’est pas une simple anomalie de ce système politique, mais bel et bien un principe fondateur, profondément inscrit dans la constitution et le système juridique », explique-t-il.

Pour Taner Akçam, les origines de ce système remontent directement à la période 1915-1923, marquée par le génocide des Arméniens perpétré par le régime unioniste (Comité Union et Progrès). Selon lui, le nouvel État turc, fondé après l’armistice par Mustafa Kemal Atatürk, a maintenu et institutionnalisé la hiérarchie ethnique déjà en vigueur durant les massacres. Les musulmans sunnites d’origine turque sont placés au sommet, Kurdes et Alévis occupent un rang intermédiaire, tandis qu’Arméniens, Grecs, Assyriens et Juifs sont relégués au rang de citoyens de seconde zone, véritables parias exclus de la vie politique et sociale.

Pour étayer ses affirmations, Akçam présente des exemples précis et éloquents tirés directement des archives officielles turques. La Constitution de 1924 définit explicitement le citoyen turc comme « musulman sunnite de l’école hanafite et parlant le turc ». Il cite également les propos du ministre de la Justice Mahmut Esat Bozkurt, qui déclarait publiquement en 1930 : « Les maîtres de ce pays sont les Turcs. Ceux qui ne sont pas d’origine turque ont seulement le droit d’être des serviteurs et des esclaves. »

L’historien révèle ensuite les mécanismes précis de cette discrimination institutionnelle : dès les années 1920, Chrétiens et Juifs étaient enregistrés dans des registres spéciaux appelés Yabancı Kütüğü (« Registre des Etrangers »), tenus par le ministère des Affaires étrangères, et non de l’Intérieur. Cette classification administrative permettait aux autorités turques de leur interdire l’accès aux hautes fonctions publiques, judiciaires ou militaires.

Akçam fait également référence à un système de codification ethnique, maintenu secret jusqu’en 2013 : chaque citoyen était identifié par un numéro spécifique selon son origine ethnique ou religieuse – « 1 » pour les Grecs, « 2 » pour les Arméniens, « 3 » pour les Juifs – permettant ainsi à l’administration de discriminer ces individus, même si l’identité ethnique d’origine n’était pas évidente de prime abord. Un exemple frappant cité par Akçam concerne l’interdiction faite aux non-musulmans d’intégrer les écoles militaires ou les services de sécurité, exclusion systématique restée inchangée pendant des décennies.

Le professeur Akçam compare cette situation à celle vécue en Afrique du Sud sous l’apartheid et rappelle que le droit international catégorise l’apartheid comme un crime contre l’Humanité, en vertu de la Convention internationale de 1973 sur l’apartheid et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. Il souligne que cette réalité discriminatoire demeure largement méconnue en Turquie, occultée qu’elle est par le récit fondateur officiel turc d’une “glorieuse guerre d’indépendance » contre les puissances impérialistes. Ce récit national, affirme-t-il, empêche la société turque de regarder en face l’origine réelle de l’État moderne, qui s’est construit sur l’exclusion violente des populations chrétiennes et des minorités ethniques.

En réponse à une question sur la difficulté de dépasser ce récit dominant, Taner Akçam rappelle le projet « 1619 » lancé par le New York Times, qui vise à repenser la fondation des États-Unis à partir de l’arrivée des premiers esclaves africains, plutôt que de la Déclaration d’indépendance de 1776. « Nous devons opérer le même changement de perspective en Turquie : admettre que notre fondation remonte au génocide des Arméniens, et pas uniquement à la victoire contre les forces étrangères », explique-t-il.

Pour Akçam, ce changement de regard ne pourra venir que d’un profond mouvement civique et intellectuel en Turquie. Il évoque notamment la figure emblématique de Hrant Dink, journaliste arménien assassiné en 2007 à Istanbul, qu’il considère comme le « Martin Luther King turc », incarnant l’espoir d’une mobilisation citoyenne pour la vérité historique et la justice.

Durant la conférence, le public a longuement questionné l’historien sur les possibilités réelles d’évolution en Turquie. Akçam, s’il admet la difficulté du combat contre un récit officiel bien enraciné, rappelle néanmoins les progrès accomplis depuis ses premiers travaux dans les années 1990 : «Nous avons gagné la bataille “psychologique”. Aujourd’hui, mon livre en Turquie a connu quatre éditions en deux mois. De nombreuses conférences sont organisées en ligne. La société civile a changé profondément. »

Cette conférence, organisée conjointement par le Master en Relations internationales et diplomatie de l’AUA, l’Union Ex Oriente des orientalistes arméniens et les éditions Newmag – déjà à l’origine des traductions en arménien des précédents ouvrages d’Akçam (Un acte honteux et Ordres de tuer) –, a témoigné par son succès et son audience importante du vif intérêt que suscite toujours cette problématique historique complexe.

En mettant en lumière ces mécanismes d’apartheid institutionnel, Taner Akçam invite la société turque à une introspection profonde et nécessaire: sans véritable examen de conscience nationale, une authentique démocratie n’émergera pas en Turquie. Or de celle-ci dépend aussi le déblocage des relations avec le voisin arménien.